Si vous me suivez sur Instagram ou Twitter, vous avez dû constater que je parle souvent du Gabon, et que je suis plutôt chauvine! Pourtant, sur le blog il n’y a pas énormément de recommandations de livres écrits par des auteurs gabonais.

La raison à cela est assez simple: avant de lire Charline Effah, j’avais une relation compliquée (pour ne pas dire conflictuelle) avec la littérature gabonaise.

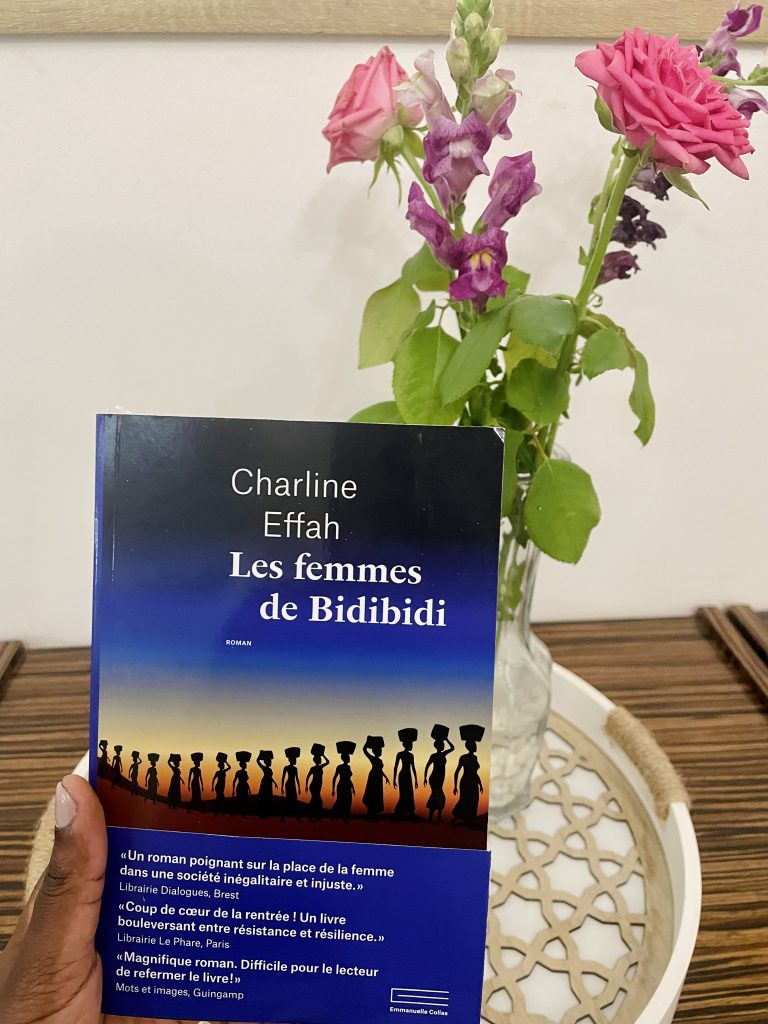

J’ai eu la chance de me procurer deux romans de cette autrice gabonaise: La danse de Pilar, publié aux éditions de La Cheminante en 2018 et Les femmes de Bidibidi aux éditions Emmanuelle Collas, paru lors de la dernière rentrée littéraire.

La danse de Pilar

Dans le Gabon des années 80, au temps du parti unique, des prisonniers politiques et des disparitions d’opposants, Pilar est une intrigante, habituée du Palais présidentiel du bord de mer. Et pour cause. Pilar est cheffe de file du groupe d’animation phare du parti au pouvoir. C’est elle, et ses danseuses, qui mettent le feu aux podiums des meetings, concerts et autres regroupements festifs à la gloire du parti. Elles chauffent les scènes et réchauffent les couches. Le groupe de danse ne fait pas qu’animer des événements. Il est aussi un vivier à maîtresses et escortes de hauts cadres de la République. Pilar, elle, se réserve les faveurs du président dont elle est depuis des années la favorite.

Cependant, Pilar ne veut pas seulement être danseuse. La vanité lui susurrera d’autres projets: être une femme respectable le jour, par le mariage, la vie de famille et l’aisance financière, et être la favorite du président à la nuit tombée, derrière les portes closes du Palais.

Certains pensent que la femme de leur vie serait une jeune et jolie pieuse potelée, élevée chez les bonnes soeurs, portant des robes en dentelle, des dessous en coton, fleurant l’eau de Cologne et qui, s’ils la rencontrent, saura tenir leur maison propre, remplacer les boutons de chemise d’un brave époux, élever avec le sentiment de remplir sa mission sur terre, les nombreux enfants dont elle aura fièrement porté les grossesses. […] Sauf que parfois, pour rencontrer la femme de sa vie, il faut enjamber ses abîmes à elle, se prendre les pieds dans son passé, se heurter dans la cavalcade de railleries, quolibets, ont-dit, lazzis, images d’hommes, rêves hantés.

Dès lors, Pilar unira sa vie à Salomon, juriste raté, politicien du ventre, ancien étudiant réactionnaire qui a connu la prison et la déchéance. Salomon, désormais époux de la favorite de la République, pense avoir mérité une place autour de la grande table et espère une nomination providentielle.

Se joue alors un drame familial à huis-clos, dans l’intimité de la chambre de Pilar et Salomon qui par leurs choix hasardeux, leur ambition démesurée et l’appât du gain, feront de leur foyer une zone assiégée par les non-dits, la rancoeur, l’adultère, la haine et la jalousie.

Aucun de ces maux ne sera épargné à leurs fils Paterne et Jacob, qui de leurs yeux d’enfants assistent à l’implosion de la famille et la poursuivrons, à leur tour.

Les femmes de Bidibidi

« Dans un camp de réfugiés, les femmes comme elles portent dans leur corps les cicatrices de deux guerres, celles des armes et celles de la dignité. »

Le village 10 de Bidibidi est un camp de réfugiés au nord de l’Ouganda, à quelques kilomètres de la frontière Sud-Soudanaise. A Juba et dans tout le Soudan du Sud, indépendant depuis seulement 2011, la guerre civile fait rage et les combats s’intensifient entre deux cessez-le-feu négociés par les Nations Unies. Bidibidi accueille depuis le début de cette guerre et celle d’avant, les sud-soudanais qui ont survécu, ceux qui ont fui, qui ont bravé la nuit, l’inconnu, les combattants armés, et qui ont pu rejoindre un camp, le premier de leur périple.

Si tous acceptaient de vivre ici, dans ce camp, c’est que le Soudan du Sud, leur pays, n’était plus qu’une nation en lambeaux. Comme de nombreux réfugiés avant eux, ils creusaient dans la terre de Bidibidi pour bâtir leurs cases, puis ils suspendaient leurs rêves à l’entrée. Tous les jours, ils s’asseyaient sur le seuil en regardant les jours filer, ils tendaient l’oreille, guettaient dans les conversations des passants les mots qui leur diraient qu’il était temps de retourner chez eux.

Le village 10 est à des milliers de kilomètres de Minga, qui vit en région parisienne. Minga est la narratrice du roman, celle avec qui tout commence. Elle est sur les traces de Joséphine, sa mère, partie alors qu’elle n’était qu’une enfant. Minga n’a plus jamais eu de nouvelles, coupée de sa mère par un père violent, abusif et alcoolique. L’orpheline se jettera à corps perdu dans le passé de Joséphine, cette femme jadis connue, dont le besoin de fuir son mari l’a conduite dans une ONG, un petit hôpital, à Bidibidi.

Charline Effah Les Femmes de Bidibidi lettresnoires.com

En allant à la quête du passé de Joséphine, Minga se retrouvera à Bidibidi dans ce petit camp de réfugiés, auprès de ceux que sa mère si mystérieuse a côtoyé pendant des années. Dans un quotidien marqué par la guerre, le dénuement, les lendemains incertains et les caprices du ciel, la jeune parisienne recueillera les témoignages et souvenirs de ces femmes qui ont connu le meilleur de sa mère. Ensemble, elles ont tenté d’échapper à la cruauté humaine. Survivantes de la barbarie la plus crasse, elles ont été victimes d’hommes, d’étrangers, d’inconnus, mais surtout de ceux-là qu’elles ont un jour choisi pour époux.

Elle se demandait comment on faisait pour ne plus aimer l’homme qui a tué ceux de son ethnie, de sa famille, de son sang, la chair de sa chair. […] Une fois, Veronika l’avait entendue parler à un Chadrac absent: « Mon cœur brûle de te revoir, non pas pour t’aimer mais pour te parler de la vie que tu as arrachée à mon peuple. Désirer le pouvoir est une chose légitime et je peux le comprendre. Se battre contre tes frères pour le leur arracher des mains, je peux comprendre aussi. Mais tuer des enfants, violer des femmes, brûler des villages entiers est de la folie! Chadrac, mon amour, ta soif de pouvoir m’a anéantie. »

La femme pour sujet

Bien des femmes deviennent mères sans distinction d’origine ou de classe sociale. Mais la parentalité est un luxe réservé aux nantis, à une catégorie bien précise de femmes qui n’ont pas la subsistance pour défi quotidien et qui peuvent se remettre en question, qui ont de quoi se questionner, et qui ont appris à se poser les bonnes questions.

La parentalité qualifie le lien entre un adulte, homme ou femme, et un enfant, quelle que soit la structure familiale dans laquelle ce lien s’inscrit, dans le but d’assurer le soin, le développement l’éducation, le bien-être de l’enfant. Cette relation adulte/enfant suppose un ensemble de fonctions et d’obligations (morales, matérielles, juridiques, éducatives, culturelles) au-delà du statut juridique de l’autorité parentale. Source: Parentalité01

Pexels – William Fortunato

La parentalité dans sa conception actuelle est apparue dans les années 50 afin de rappeler que l’on ne naît pas parent mais on le devient et on se construit en tant que tel. La parentalité est un luxe que Pilar n’a pas su donner à ses enfants, et que la vie n’a pas permis à Joséphine, Rose et Jane d’explorer. Elles ont dû faire des choix pour leur survie, pour assurer leur pain quotidien et chacun de ces choix les éloignaient un peu plus de leurs enfants.

Entre maltraitance et infanticide, entre abandon, absence et déchirements, les destins de ces femmes bouleversent et rappellent que bien loin des théories sur l’éducation existent des mères qui n’ont pas d’autres choix que de renoncer, fuir, abdiquer.

Charline Effah décrit dans ses romans des femmes et non des mères. Des femmes défaillantes, fatiguées, apeurées, amères, acariâtres parfois, des femmes qui n’en peuvent plus et qui en veulent plus.

La violence ne se soucie pas de la couleur des femmes. Tout ce qu’elle engendre, ce sont des corps en souffrance. Ces lois t’auraient-elles protégée de ton mari si tu étais restée à Paris? La loi condamne la violence, elle ne fabrique pas des hommes bons.

La loi ne fabrique pas des hommes bons, mais l’éducation si. Mais comme le dit l’adage, « ventre affamé n‘a point d’oreille ». Alors Charline Effah raconte le désespoir et le sempiternel cycle de la violence et de la pauvreté, qu’aucune mère ne parvient à casser.

Si vous aimez les happy endings, les lectures réconfortantes, celles qui mettent à l’aise, et jamais ne rebutent et ne dégoûtent: alors ne les lisez pas. Ni La danse de Pilar, ni Les femmes de Bidibidi. Si a contrario vous tolérez l’inconfort de la réalité, la dureté de quotidiens sans fard, l’engagement qui transparaît entre deux personnages, entre deux dialogues, alors n’hésitez pas: allez en librairie, sur Amazon, à la bibliothèque asap!!!

La réconciliation

Ces deux romans ont un point commun sur mes étagères: ils sont surlignés sur des dizaines de pages. Ils sont accablés de post-its et autres objets de papeterie qui m’aident à revenir sur mes passages préférés, ceux-là qui sont bien écrits et que je souhaite relire. Charline Effah écrit divinement bien. Elle a l’émotion au bout de la plume et met du lyrisme à chaque page. Elle emploie les bons mots, ceux là qui touchent, remuent quelque chose en nous, et nous font entrevoir toute la sensibilité de l’autrice. Elle écrit sur des écorchées vives, des mal-aimées, des incapables d’amour, et pourtant, il n’y a aucune dureté dans le récit. Tout est rondeur, simplicité, beauté, volupté et poésie.

Ils ont tout ce que je n’ai jamais réellement trouvé dans la littérature gabonaise et que je ne savais pas qu’il me manquait. J’ai lu plusieurs œuvres d’auteurs locaux, certaines m’ont plu (vous en trouverez une liste non-exhaustive plus bas), d’autres pas du tout, mais aucune n’a été à ce point un coup de cœur.

J’ai lu des romans gabonais considérés comme des classiques, des chroniques, des recueils de poèmes et de nouvelles, mais aucun ne m’aura conquis et marqué comme La danse de Pilar et Les femmes de Bidibidi. J’espère que comme moi ces deux romans sauront vous plaire, vous donneront envie de lire le Gabon, et vous réconcilieront comme moi avec la littérature gabonaise méconnue et atypique.

Autres articles – Littérature gabonaise

Intrigues Paranormales – Jean-Juste Ngomo

Ma mère se cachait pour pleurer – Peter Stephen Assaghle

Rêve Mortel – Bénicien Bouschedy

Sur la parentalité…